CHIRURGIE PROTHÉTIQUE

Articulation de la hanche

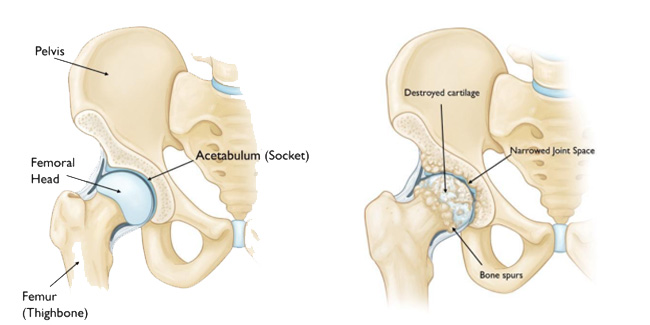

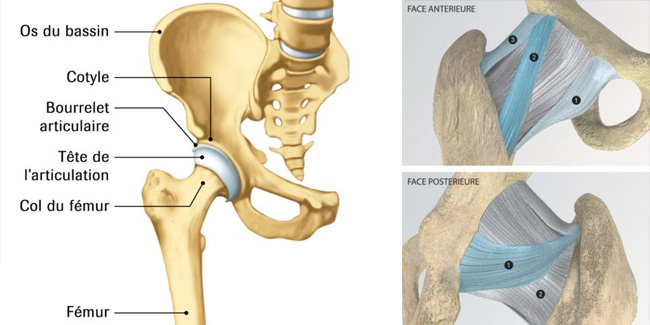

L’articulation de la hanche est une articulation simple composée de deux structures osseuses: le cotyle (acetabulum), en forme de coupe, et la tête du fémur, de forme sphérique.

La tête du fémur et le cotyle sont recouverts de cartilage articulaire. Le bord du cotyle est fermé par un bourrelet glénoïdien (labrum). L’articulation de la hanche est entourée d’une capsule articulaire rigide et d’une puissante enveloppe musculaire.

Causes de Coxalgie ( Hanche douloureuse)

- Ostéoarthrite : Usure dégénérative du cartilage

- Arthrite rheumatoïde : Inflammation chronique et destruction du cartilage

- Arthrite post-traumatique : Suite à des fractures plus souvent ou à de lésions labrales

- Nécrose avasculaire de la tête fémorale : Perturbation de la circulation du sang au niveau de la tête

- Dysplasie de la hanche : Congénitale ou à l’enfance

Arthrose de hanche

L’arthrose de l’articulation de la hanche (coxarthrose dans le jargon médical) est une maladie dégénérative qui touche l’ensemble de l’articulation, les os et les muscles de la région, ainsi que le tissu conjonctif qui entoure l’articulation. Aux premiers stades, la maladie se caractérise principalement par l’usure du cartilage.

Par la suite des ostéophytes ou des kystes se forment. Lorsque l’arthrose atteint un stade avancé, une raideur s’installe et les douleurs deviennent progressivement invalidantes.

L’arthrose de l’articulation de la hanche est la maladie la plus fréquente de la hanche. La plupart des patients ont entre 50 et 60 ans lorsque les premiers symptômes apparaissent. La maladie touche davantage les femmes que les hommes. Chez la femme, le cartilage articulaire est en effet moins résistant et peut subir une accélération de l’usure au moment de la ménopause.

Types d’arthrose

Il existe 2 types d’arthrose de la hanche :

Coxarthrose «primaire»

(sans cause traumatique ni anatomique) ou tout simplement «liée à l’âge». C’est le cas d’environ 20% des arthroses de l’articulation de la hanche. Il est fréquent que les deux hanches soient touchées.

Coxarthrose «secondaire»

Dans 80% des cas, l’arthrose de la hanche peut en revanche être imputée à une cause secondaire, comme une fracture, une déformation articulaire (par exemple, une dysplasie de la hanche, ou une luxation congénitale) ou une maladie inflammatoire de l’articulation de la hanche, par exemple une polyarthrite rhumatoïde.

Coxarthrose : causes et facteurs de risque

L’arthrose est causée par un excès de pression sur le cartilage qui se dégrade progressivement. En réponse, la membrane synoviale, qui enveloppe et nourri l’articulation, devient inflammatoire avec une surproduction de liquide inflammatoire dans l’articulation (épanchement) causant des douleurs. Par la suite l’articulation se déforme lentement et provoque une raideur articulaire.

Les facteurs de risque de l’arthrose primitive sont notamment la surcharge pondérale, les sports intensifs et/ou nécessitant des grands écarts, l’âge, la génétique et le sexe féminin (en effet, l’arthrose est estimée à 2 fois plus fréquente chez la femme que chez l’homme).

Quant à l’arthrose secondaire, elle peut découler d’anomalies anatomiques, de lésions des ligaments de l’articulation, d’atteintes osseuses, ou encore de maladies inflammatoires, métaboliques ou infectieuses.

Symptômes de l’arthrose de la hanche

L’arthrose de la hanche est une maladie chronique. Elle avance avec des poussées et de remissions. Il peut arriver que les personnes atteintes ne ressentent pas de douleurs, et l’arthrose est décelée seulement lors d’une radiographie.

La douleur à la hanche est l’un des premiers symptômes de la coxarthrose. Elle est située au niveau du pli de l’aine, irradiant vers l’intérieur ou l’avant de la cuisse, voire vers l’arrière de la cuisse. Il peut également y avoir une douleur au niveau du genou.

Ultérieurement une perte de mobilité s’installe ainsi que des contractions musculaires.

Typiquement, l’arthrose engendre une gêne à la marche chez les personnes atteintes et la douleur augmente dès que le patient réalise un effort, telle qu’une montée ou descente d’escaliers.

Plus la maladie progresse, plus les symptômes suivants sont marqués :

- Douleurs articulaires, au début uniquement à l’effort, puis également au repos (en position couchée, en position assise ou la nuit)

- Phase de dérouillage après une position assise prolongée ou le matin au lever

- Douleurs dans l’ensemble de la zone, en particulier au niveau de l’aine, de la cuisse et de la région latérale de la hanche, qui irradient dans le fessier et jusqu’au genou

- Troubles de la marche tels que dérobements ou claudication

- Perte de mobilité de la cuisse en flexion, extension et abduction

- Contraction des muscles et des tendons dans le bas du dos

Coxarthrose : prévention

Pour prévenir la coxarthrose, il est nécessaire de limiter les facteurs de risque au maximum.

- Perte de poids (alimentation équilibrée, aliments riches en sélénium, en oméga-3 et en vitamine K)

- Pratiquer une activité physique régulière (marche, vélo, yoga, pilates, natation) permet de renforcer les muscles et d’assouplir les tendons stabilisant l’articulation

- Limiter le port de charges lourdes

Traitement de l’arthrose de la hanche

Les lésions de l’arthrose sont irréversibles, mais les traitements médicaux peuvent limiter son évolution (antalgiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens, anti-arthrosiques d’action lente, etc.). Des injections de corticoïdes ou d’acide hyaluronique peuvent également aider à limiter les douleurs.

En cas d’arthrose de la hanche, il est recommandé de poursuivre une activité physique légère, à raison de 2 à 3 fois par semaine, telle que la marche, la natation ou le vélo, afin de mobiliser l’articulation.

La physiothérapie et/ou l’ostéopathie est utile en cas de contractions musculaires provoquées par la douleur ou de déficits musculaires.

Par ailleurs, les applications de froid ou de chaleur et, éventuellement, des chaussures adaptées et une canne pourront soulager les douleurs. Quand la qualité de vie est fortement atteinte en raison des douleurs ou de la diminution de la fonction articulaire la pose d’une prothèse pourra être envisagée.

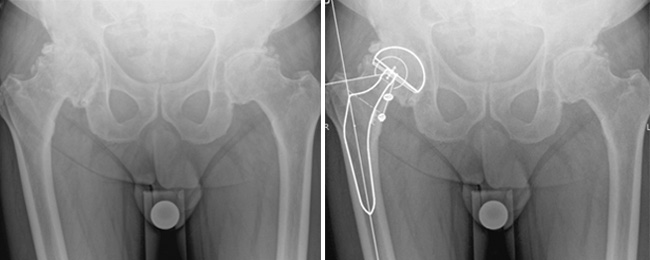

Prothèse totale de hanche

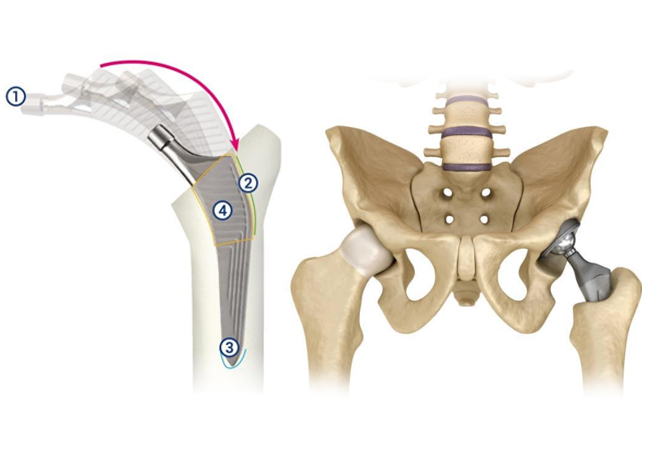

Le but de cette opération (arthroplastie totale de hanche) est de remplacer la tête du fémur ainsi que la partie détruite du cotyle par des implants métalliques. Les deux parties de l’articulation artificielle de la hanche (tête de la prothèse et cotyle) sont insérées dans l’os avec ou sans ciment.

Le progrès, les dernières années, en termes des matériaux mais aussi au niveau de la technique chirurgicale ont conduit à une durée de vie supérieure de 20 ans pour la plupart des implants ainsi qu’un taux de satisfaction de plus que 90%. Parfois de prothèses totales de hanche de plus que 30 ans sont toujours parfaitement fonctionnelles. Dans un article de 2007 du journal médical prestigieux Lancet l’arthroplastie de la hanche est mentionnée en tant que « l’opération du siècle ».

Environ 40 000 prothèses totales de hanche (PTH) sont implantées par année en Suisse pour des diagnostics de coxarthrose primaire ainsi que d’ostéonécrose de la tête fémorale.

Avant de procéder à une arthroplastie un bilan radiologique complet va être effectué. La planification préopératoire va permettre au chirurgien de préparer l’intervention, choisir les implants et anticiper des éventuels problèmes.

La prothèse totale de hanche est composée de 2 implants métalliques : un implant fémoral, la tige, et un implant acétabulaire, la cupule. Une tête sphérique en métal ou céramique vient se poser sur la tige. La cupule métallique présente une surface en contact avec l’os de cotyle et dedans on insert un noyau en céramique ou en polyéthylène qui rentra en contact avec la tête prothétique.

Les tiges fémorales sont divisées en tiges cimentées et non cimentées en fonction de leur ancrage dans le fût fémoral. L’ancrage définitif résulte de l’intégration osseuse ou ostéointégration de la surface pour les prothèses non cimentées, ou par comblement de l’espace entre la tige et l’os par un ciment en polyméthylméthacrylate.

Le choix entre une tige cimentée et une tige non cimentée se fait en fonction de l’âge du patient, de la morphologie de son fût fémoral et de la qualité osseuse. Il n’existe pas, à ce jour dans la littérature, de consensus clair quant aux avantages de l’une ou de l’autre des méthodes d’ancrage du composant fémoral.

Les cupules aussi sont disponibles en versions cimentées et non cimentées. Lorsque la qualité osseuse du cotyle le permet, on choisit une cupule non-cimentée car sa tenue primaire par un effet press-fit donne de meilleurs résultats. La tenue secondaire est obtenue plus tardivement par une ostéointégration de la surface métallique poreuse.

Le couple de frottement se réfère aux matériaux de la tête et du noyau de la cupule. Depuis plusieurs décennies, des nombreux travails scientifiques étudient la friction produite dans ce couple et essayent de diminuer l’usure et les débris éliminés dans l’articulation.

Actuellement les couples de frottement utilisés sont 3 :

- Céramique-céramique

- Métal- Polyéthylène hautement réticulé

- Céramique- PHR

- Métal – Métal : Abandonné!

Voies d’abord

Voies d’abord

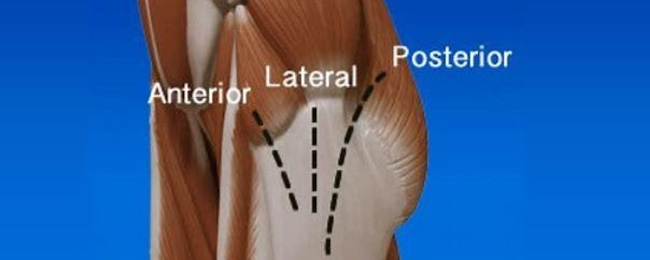

L’articulation de la hanche est une articulation profonde et une voie d’abord chirurgicale avec des différents plans musculaires et inter nerveux est nécessaire pour y accéder et pouvoir poser une prothèse de hanche.

Trois voies d’abord sont habituellement utilisées :

- Antérieure

- Postérieure

- Latérale

Notre technique préférée est une voie d’abord antérieure minimale invasive.

Pourquoi une voie antérieure minimale invasive ?

Pourquoi une voie antérieure minimale invasive ?

Elle respecte l’ensemble des muscles de la hanche, permettant ainsi une récupération post-opératoire plus rapide, un séjour hospitalier écourté et une meilleure stabilité de la prothèse.

Une incision courte est réalisée sur la partie antérieure de la hanche.

Un passage sera fait entre les différents muscles , en les écartant et en respectant les nerfs ,pour accéder à l’articulation.

L’opération est effectuée sous contrôle scopique (amplificateur de brillance) assurant ainsi un positionnement optimal des implants.

Le plus grand avantage est surtout la diminution dramatique du risque des luxations qui permet une reprise des différentes activités de la vie quotidienne sans précautions particulières.

Suites post-opératoires après une PTH par voie antérieure minimale-invasive

- Marche en charge totale dès J0 avec des cannes avec une sortie de la clinique possible dans 2-3 jours sans cannes

- Pas de précautions particulières!

- L’hospitalisation dure de 3 à 7 jours. La rééducation peut ensuite se faire en ambulatoire ou en centre de rééducation. Tandis qu’un séjour de rééducation dure en moyenne 14 jours, la rééducation ambulatoire dépendra de l’évolution de chaque patient

- Pas de réaménagement du domicile!

- Conduire dès qu’on a plus besoin des cannes

- Toutes les activités peuvent être résumés y compris sportives après 6 semaines