CHIRURGIE PROTHÉTIQUE

Arthrose du genou

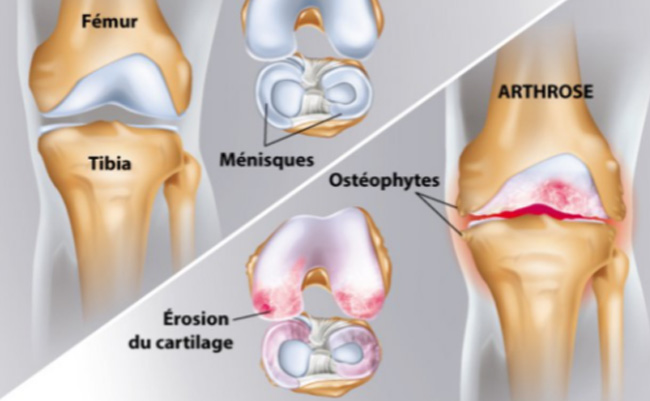

Le genou est une articulation complexe et mobile qui assure la jonction entre 3 os : le fémur (l’os de la cuisse), la rotule et le tibia (l’os de la jambe). Le genou joue un rôle essentiel dans l’absorption des chocs et dans la stabilité de la jambe. C’est d’ailleurs l’une des articulations les plus utilisées du corps. Les extrémités du fémur, du tibia et de la rotule sont recouvertes de cartilage. Le cartilage avec les ménisques sont des amortisseurs qui absorbent les contraintes et le poids.

Cette couche élastique et lisse permet le bon glissement entre les os et assure la fluidité du mouvement.

L’arthrose est une maladie articulaire qui évolue lentement et qui mène à la destruction du cartilage (réduction de son épaisseur et apparition de fissures). Cette pathologie est très fréquente et peut toucher toutes les articulations (genou, épaule, hanche…). L’arthrose est l’une des principales causes de handicap physique dans le monde et touche environ 30 % de la population globale

L’arthrose du genou, aussi appelée gonarthrose, est l’une des arthroses les plus fréquentes. Son incidence est estimée à 240 pour 100 000 habitants.

Dans les 2/3 des cas elle se développe entre le fémur et le tibia mais sur 1/3 des cas l’usure est située entre le fémur et la rotule. Souvent elle concerne tous les compartiments du genou en même temps.

Les femmes sont les plus touchées par cette pathologie : on compte 1 homme pour 3 femmes.

Il s’agit de la cause de douleur du genou la plus fréquente après 50 ans. Cette douleur peut être fluctuante ou permanente. Aux stades avancés elle s’accompagne parfois d’une déformation du genou avec une limitation de la mobilité du genou (raideur).

Parfois l’arthrose du genou peut survenir de manière prématurée en cas de traumatisme (fracture, lésion ligamentaire), après une ablation d’un ménisque, ou dans le contexte d’une maladie (par exemple polyarthrite rhumatoïde)

Une fois que le cartilage commence à s’user et s'éroder, l’évolution naturelle est vers une détérioration graduelle, plus ou moins rapidement, avec une symptomatologie caractérisée par des poussées et des remissions.

Parallèlement à l'usure de la surface cartilagineuse, l’os adjacent augmente en dureté (sclérose) et de proéminences osseuses se développent au bord de l'articulation, connues sous le nom d'ostéophytes.

L’évolution en l’absence de traitement, est la persistance ou l’aggravation des douleurs qui deviennent alors invalidantes dans la vie quotidienne. Les conséquences sont des difficultés pour marcher, pour monter ou descendre les escaliers et pour s’habiller. Une restriction des déplacements et des activités sportives et de loisirs peut avoir un retentissement sur la qualité de vie sociale.

Le traitement de première intention de l’arthrose de genou est médical (médicaments, infiltrations). Lorsque le traitement médical n’est plus efficace, une chirurgie avec remplacement de l’articulation détruite par une prothèse totale ou unicompartimentale du genou est nécessaire.

Quels sont les facteurs de risque pour l'arthrose du genou ?

- Le surpoids et/ou une vie sédentaire

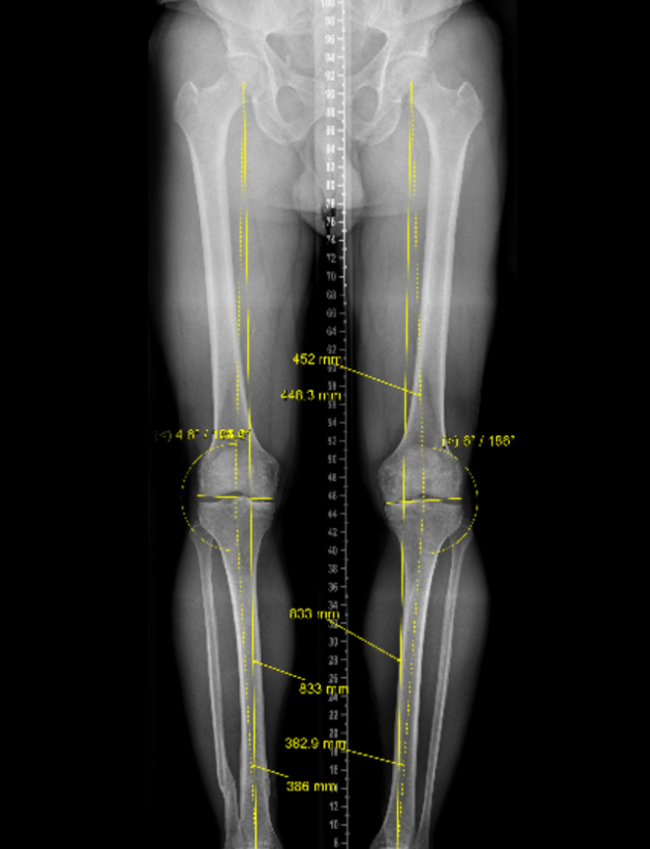

- Déformations congénitales (de naissance) : genou valgum (jambes en X), genou varum (jambes arquées)

- Séquelles de traumatisme : rupture du LCA, fracture du genou, luxation du genou ou de la rotule

Quels sont les symptômes de l'arthrose ?

Les principaux signes cliniques de l’arthrose du genou sont :

- Une douleur mécanique du genou (induite par le mouvement) de plus en plus aiguë : qui limite le périmètre de marche, rend la pratique des escaliers difficile, réduit les activités de loisirs et impose la prise d’antalgique ou d’anti-inflammatoire

- Un gonflement et une raideur du genou : qui complique les gestes de la vie quotidienne

- Une déformation : par l’usure

Ces symptômes sont dépendants du niveau d'activité de la personne. Ils se déclarent parfois à la suite d’un accident banal, les lésions étant restées jusqu’alors asymptomatiques.

Quels traitements pour l'arthrose du genou ?

Dans un premier temps le traitement est d’habitude conservateur et les efforts sont concentrés sur un soulagement de la symptomatologie permettant ainsi au patient de rester actif avec le moins de limitation fonctionnelle possible:

Perte de poids

C’est probablement le traitement le plus efficace pour apaiser la douleur en cas de début d’arthrose et de surcharge pondérale (surpoids).Physiothérapie et activité physique

Ça a été démontré que des séances de rééducation en physiothérapie afin de renforcer la musculature, stabiliser le genou et améliorer la souplesse peuvent apporter une amélioration de la symptomatologie. La pratique sportive douce comme la natation ou le vélo peut aussi s’avérer très bénéfique.Genouillère, attelle, semelles orthopédiques

Le port d’une genouillère ou d’une attelle articulée peut être utile pour stabiliser le genou et diminuer les douleurs.

Les semelles orthopédiques permettent aussi de soulager la pression sur la partie douloureuse ou de rectifier un défaut de posture du pied, en particulier en cas de déformation (genou arquée en varus, ou genou en X en valgus).Médicaments, infiltrations

Il s’agit surtout des traitements symptomatiques : anti-inflammatoires, antalgiques ou infiltrations articulaires (injections de corticoïdes, d’acide hyaluronique ou de plasma riche en plaquettes (PRP)). Ces derniers permettent de soulager la douleur et/ ou de réduire l’inflammation.

Opérations chirurgicales

Prothèse du genou

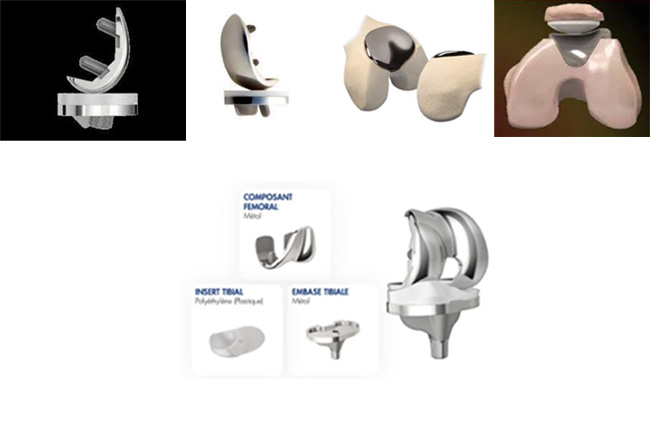

La mise en place d’une prothèse, dite « arthroplastie », consiste à remplacer les surfaces articulaires détruites, par des implants métalliques. La prothèse peut être totale ou partielle (unicompartimentale) en fonction de la partie du genou concernée. Le but de cette intervention est de permettre de nouveau au patient de bouger sans douleurs et retrouver ses activités habituelles y compris physiques.

Environ 16000 prothèses sont implantés chaque année en Suisse.

L’intervention est réalisée sous anesthésie générale ou loco-régionale. Elle dure environ une heure et demie.

La prothèse est composée de plusieurs parties métalliques (titane, alliage chrome-cobalt) : insert fémoral, insert tibial et parfois insert rotulien (prothèse tricompartimentale).

Différents types de prothèse du genou :

Les prothèses partielles utilisées dans les usures articulaires localisées :

- prothèse unicompartimentale (PUC) fémoro-tibiale pour les usures entre le fémur (os de la cuisse) et le tibia (os de la jambe) ;

- prothèse fémoro-patellaire pour les usures localisées entre la rotule (petit bouclier situé en avant du genou) et le fémur.

- Les prothèses totales utilisées dans les usures des trois compartiments du genou ou s’il y a une contre-indication à l’implantation d’une prothèse unicompartimentale. Elles sont composées des 3 implants : une composante fémorale et une embase tibiale en métal et un insert tibial en polyéthylène.

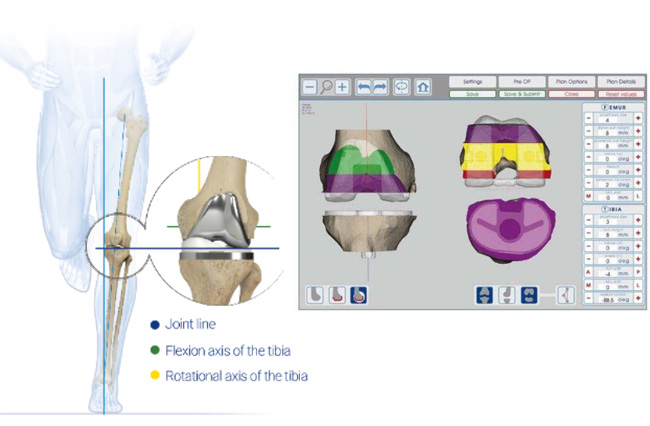

Les techniques actuelles sont basées sur le respect de l’anatomie individuelle de chaque patient. Le but est de restaurer l’anatomie de l’articulation du genou, corriger la déformation causée par l’arthrose et assurer une tension ligamentaire équilibrée et une fonction optimale.

Il ne s’agit plus d’une prothèse à charnière permettant une mobilisation pratiquement qu’en flexion –extension mais d’une prothèse qui reproduit tous les mouvements possibles de l’articulation avec un alignement dit cinématique. Avec les progrès technologiques récentes la confection d’une prothèse personnalisée sur mesure est aussi possible, avec une planification préopératoire en 3D.

Qu’est ce qui se passe après une opération de prothèse de genou?

- La durée d’hospitalisation est d’environ 4 à 5 jours pour une prothèse totale et 3-4 jours pour une prothèse unicompartimentale.

- La rééducation débute dès le lendemain avec une marche avec un appui complet sous couvert de deux béquilles.

- Aucune attelle n’est nécessaire pour marcher mais une attelle de cryothérapie compressive est utilisé afin de diminuer les douleurs et limiter l’hématome.

- La rééducation se poursuit en centre de rééducation ou dans un cabinet de physiothérapie.

Etapes de la convalescence :

- Reprise de la conduite automobile : au bout d’un mois.

- Reprise des activités professionnelles : généralement dans un délai de 2 à 3 mois, délai variable selon les cas et les professions.

- Reprise des activités sportives : après plusieurs mois et sur avis de votre chirurgien, selon la qualité de la récupération, l’activité envisagée et le niveau de pratique.

Durée de vie de la prothèse :

- Les prothèses doivent généralement être remplacées au bout d’un délai de l’ordre de 15 à 25 ans.

- Ce n’est pas tant en raison d’une dégradation des matériaux de l’implant, mais du vieillissement naturel de l’os et qui peut causer un descellement.

- De nombreux facteurs déterminent la durée de vie de la prothèse : âge et activité du patient, pratique de sports qui sollicitent fortement le genou, un éventuel surpoids

Révision prothèse genou :

En cas d’usure de la prothèse, de descellement, d’une infection ou pour une autre raison quelle conque, une révision de la prothèse avec changement d’une partie ou de tous les implants est possible. La voie d’abord et l’incision sont les mêmes de l’opération initiale, par contre les implants sont souvent plus contraignants. La rééducation se fait de la même façon comme une prothèse primaire.